賃貸アパートがゴミ屋敷になった際の損害賠償請求や原状回復費用を解説

賃貸アパートの運営において、ゴミ屋敷問題は深刻な課題となっています。入居者の生活習慣の乱れや様々な社会的要因により、本来清潔に保たれるべき住居が、ゴミや不用品で溢れかえる状況に陥ることがあります。ゴミ屋敷問題は、建物の価値を著しく低下させるだけでなく、周辺環境にも悪影響を及ぼし、時には法的な問題にまで発展する可能性があります。

賃貸アパートにおけるゴミ屋敷問題の背景から、その対応方法、さらには予防策などについて解説します。大家や管理会社の方々はもちろん、入居者の皆様にとっても、この問題について理解を深めることが、快適な住環境の維持につながるはずです。

賃貸アパートにおけるゴミ屋敷の実情

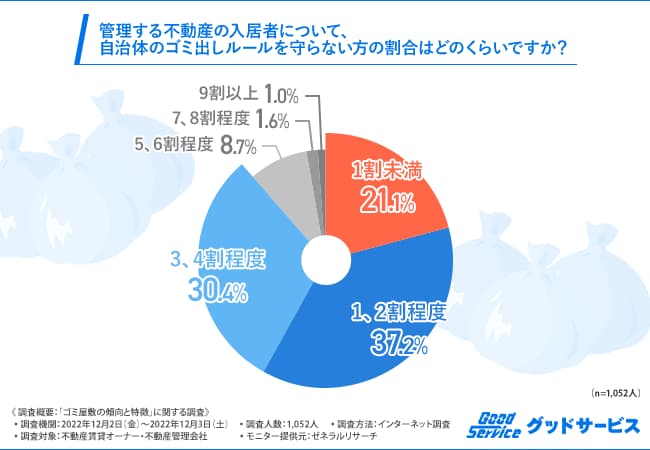

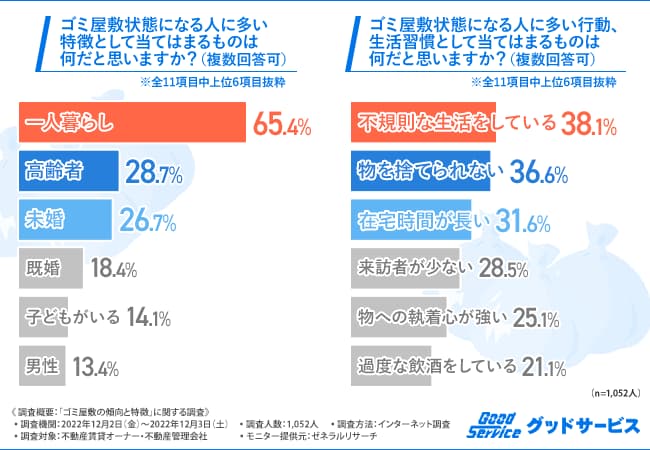

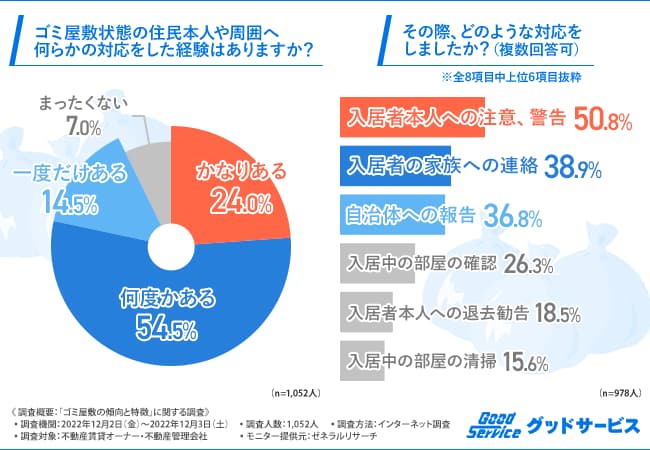

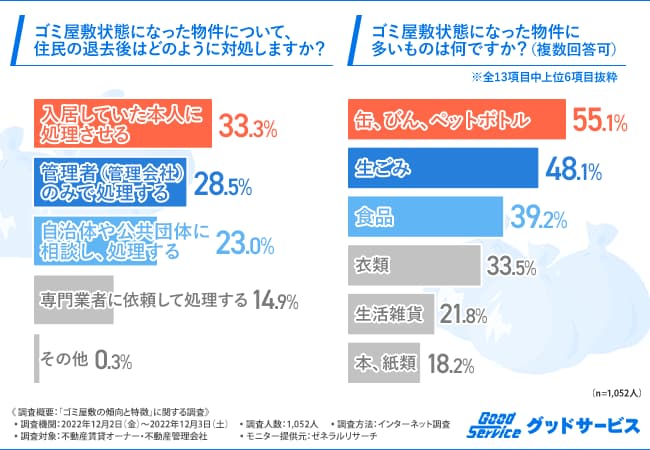

賃貸アパートでのゴミ屋敷問題の実情について、2022年にGoodService(名古屋市)が、不動産賃貸オーナー・不動産管理会社を対象に行った、「ゴミ屋敷の傾向と特徴」に関する調査を参照してみましょう。

ゴミ屋敷化するアパートが増加している原因

賃貸アパートにおけるゴミ屋敷化は深刻な社会問題です。この現象の背景には、現代社会特有の複雑な要因が絡み合っています。主な原因について詳しく見ていきましょう。

近所関係の希薄化

地域の繋がりとの希薄化などにより、近隣住民との交流が著しく減少しています。かつては、日常的なご近所付き合いを通じて、互いの生活習慣の乱れに気づき、早期に対応できることもありました。しかし、現代社会では、プライバシーの尊重といったことも要因となり、他人の生活に無関心になりがちです。

こういった状況下では、ゴミの堆積や不衛生な環境が徐々に進行しても、周囲が気づくのが遅れがちです。結果として、問題が深刻化するまで放置されるケースが増えています。また、孤立感や社会からの疎外感が、さらなる生活の乱れを招くという悪循環に陥ることもあります。

外国人入居者へのゴミ出しルールの理解困難

日本で暮らす外国人が増加しています。彼らにとって、日本特有の細かいゴミ分別ルールは非常に複雑で、理解が困難な場合が多々あります。たとえば、可燃ゴミと不燃ゴミの区別、プラスチック製品の分別、資源ゴミの回収日の把握など、日本人にとっては当たり前のことでも、外国人入居者には大きな壁となることがあります。

さらに、言語の壁も大きな障害となっています。ゴミ出しルールの説明が日本語のみで提供されていることが多く、外国人入居者にとっては正確な情報の入手が困難です。このような状況下では、知識不足や誤解から不適切なゴミ処理が行われ、結果としてゴミの堆積につながることがあります。

片付けが苦手な入居者の増加

現代社会のストレスや生活習慣の変化により、整理整頓が苦手な人が増えています。長時間労働や複雑な人間関係など、日々のストレスから家事に手が回らなくなる人も少なくありません。

さらに深刻なのは、うつ病などの精神疾患により、日常的な家事が困難になるケースです。心の健康を損なうと、生活全般への意欲が低下し、掃除や整理整頓といった基本的な家事さえもおろそかになりがちです。こうした要因が重なり、徐々にゴミ屋敷化が進行することがあります。

アパートがゴミ屋敷化することのリスク

ゴミ屋敷化は、建物自体や周辺環境、さらには入居者の健康や安全にまで及び、様々な面で深刻なリスクをもたらします。アパートがゴミ屋敷化する、主要なリスクについて詳しく解説します。

周囲への悪影響(悪臭・害虫)

ゴミの堆積は、まず悪臭の原因となります。特に、生ゴミや腐敗しやすい有機物が放置されると、強烈な臭いを発し、近隣住民の生活環境を著しく損なう可能性があります。この悪臭は、建物内だけでなく外部にまで漏れ出し、地域全体の環境問題に発展する恐れがあります。

また、腐敗したゴミはゴキブリやネズミなどの害虫・害獣を引き寄せます。これらの生物は単なる不快感の源泉にとどまらず、深刻な衛生問題を引き起こす可能性があります。害虫は様々な病原体の媒介者となり得るため、建物全体の衛生状態を脅かすことになります。

このような状況は、当然ながら建物全体の評判を著しく低下させます。他の入居者の不満が高まり、退去が発生したり、新規入居者が減少したりする可能性が高くなります。結果として、オーナーにとっては深刻な経済的損失につながる恐れがあります。

建物の劣化と修繕費用の増加

過剰なゴミの堆積は、建物自体に予想以上のダメージを与えます。たとえば、重量物の長期放置による床の歪みや沈下、壁紙の汚損や剥離、設備機器の損傷などが考えられます。特に深刻なのは、湿気によるカビの発生です。カビは建材を腐食させ、建物の構造自体に悪影響を及ぼす可能性があります。

これらの問題に対処するための修繕には、通常以上の費用がかかることが多いです。たとえば、カビの除去には専門的な処理が必要となり、場合によっては壁や床の大規模な張り替えが必要になることもあります。また、害虫駆除のための専門業者の導入や、悪臭除去のための特殊清掃なども必要になる可能性があります。

こうした予期せぬ高額の修繕費用は、家主の経済的負担を大きく増大させます。さらに、定期的なメンテナンスが困難になることで、建物全体の劣化が加速し、長期的には資産価値の著しい低下につながる恐れがあります。

火災リスクの上昇

ゴミ屋敷化には、火災発生の危険性もあります。可燃物が大量に積み上げられた状態は、火災の発生と拡大の両面で非常に危険です。

火災の発生源としては、電気系統のトラブルが挙げられます。ゴミの山に埋もれたコンセントやコードは、ショートや過熱のリスクが高まります。また、喫煙習慣のある入居者の場合、不適切に処理されたタバコの吸い殻が引火する可能性もあります。

大量の可燃物は火災の急速な拡大を招き、消火活動を著しく困難にします。また、避難経路が塞がれていることも多く、入居者の生命を直接脅かす事態に発展する可能性があります。

また、近隣の建物にも延焼する恐れがあります。このような事態は、物的損害にとどまらず、人命に関わる重大な問題となり得ます。また、火災保険の適用が困難になる可能性もあり、経済的な損失も計り知れません。

賃貸アパートをゴミ屋敷にされたらどうする?

ゴミ屋敷は、周辺住民に大きな悪影響を及ぼします。

特に迷惑なのは悪臭です。生ゴミやペットボトル飲料の飲み残しがあると、時間の経過とともに腐り、嫌なニオイを放ちます。ゴキブリなどの害虫発生の原因にもなります。

さらにゴミ屋敷は火災リスクが高くなり、生命・財産の危機につながることもあるのです。

所有する賃貸住宅をゴミ屋敷にされてしまった時の対処法をみていきましょう。

勝手に処分はできない

ゴミ屋敷のゴミは例え物件オーナーであっても、他人が勝手に捨てることはできません。なぜなら、たとえゴミのように見える物にも、法的に所有権があるからです。

本人が「ゴミではない」と主張すれば、貸主や周辺住民、役所の担当者などが手を出せないのです。

万が一、無断で捨ててしまうと、所有権の侵害にあたります。被害届を出されると、窃盗罪とみなされる可能性もあるでしょう。さらに私有地へ無断で立ち入った場合は、住宅侵入罪に問われるおそれすらもあるのです。

入居者本人と相談

まずは、口頭や電話、文書などで入居者本人にゴミを捨ててもらえないか相談してみましょう。第三者にはゴミに見えていても、本人に自覚がない場合があるので、ひとまず声をかけてみましょう。

また、ゴミ屋敷問題は裁判に発展するケースも多いので、「何度か注意をした」という経緯は後々役立ちます。いつ、どのように交渉したか、記録に残しておくことが大事です。

内容証明郵便の送付

複数回に渡って注意しても、ゴミを片付けてもらえない場合は、内容証明郵便の送付を検討しましょう。

内容証明郵便とは、いつ・誰が・誰に・どんな内容の郵便を送付したのか証明できる郵便です。ゴミ屋敷問題のほか、未払い家賃の督促などにも利用されます。

郵送する際は基本料金に加えて、一般書留と内容証明の加算料金がかかります。内容証明の加算料金は440円で、2枚目以降は260円増額します。

費用はかかるものの、口頭や通常の郵便物での注意と異なり、しっかりとした証拠を残せます。言った・言わないのトラブルを回避できるのが利点です。

内容証明郵便には以下のような内容を記載しましょう。

-

- 期日を定めたゴミの処分依頼

- 期日まで対処しない場合は、ゴミの処分・賃貸契約の解除を行う旨

正確には、期日を過ぎても所有権があるため、すぐにゴミを撤去できません。ただ、注意勧告をした実績が作れるので、訴訟が進めやすくなります。

参照:日本郵便株式会社「内容証明郵便の利用料金」

強制退去は難しい

賃貸のゴミ屋敷化は、民法644条で定められている「善良な管理者の注意義務(善管注意義務)」に違反する行為と考えられます。

善管注意義務とは、契約を行う上で一般的に要求される程度の注意をもって、目的物を保管しなければならない義務です。つまり、入居者は部屋を明け渡すまで、物件の状態をある程度は維持しなければならないということです。

ゴミ屋敷はこの法律に反しているのは間違いありません。一方で、誰もが正当な理由をもって住居を得ることができる居住権も持ちます。この二つの観点から、ゴミ屋敷にしてしまった入居者であっても、即時の強制退去させることは難しいです。

賃貸借契約の解除は不可能ではありませんが、長い時間と労力がかかることを肝に銘じておきましょう。

退去に至る一般的な流れは、以下のとおりです。

①入居者本人への注意

入居者本人に、口頭や電話、文書で何度も注意する必要があります。

➁行政機関へ相談

役所や警察署、保健所などに所有する賃貸住宅をゴミ屋敷にされている現状を報告します。一度の相談では動いてもらえないケースもあります。何度も繰り返し相談して、行政へ助けを求めたという実績を作るのが大切です。

➂内容証明郵便を送付

内容証明郵便を対象の入居者に送付します。ゴミを撤去する期日は、余裕をもって記載しましょう。期日に向けて、複数回に渡って通知するのが有効です。「何度も通知したのに無視された」という経験は手間がかかり、精神的にも苦痛を伴いますが、退去に至るまでの実績を作っていると割り切っておきましょう。

➃賃貸契約の解除を要求

期日までに改善が見られない場合、善管注意義務違反を理由に退去を要求します。

➄弁護士に相談する

入居者が退去に応じない場合、弁護士に相談するのも選択肢のひとつです。裁判以外の解決策を提案してもらえるかもしれません。

弁護士が入居者と交渉することで、契約解除に応じる可能性があります。なお、弁護士に対する報酬が発生します。

⑥裁判所へ明け渡し訴訟

弁護士が交渉しても解決しない場合、裁判に発展するケースがあります。裁判は判決が出るまで時間がかかり、弁護士への着手金や報酬金など多額の費用が発生します。

参照:e-Gov「民法」

ゴミ屋敷問題に対して損害賠償請求はできる?

ゴミ屋敷の入居者が退去したあと、部屋をきれいに修繕するには多額の費用がかかります。それらはすべて大家負担なのでしょうか。

元入居者に対する損害賠償請求の可否や、原状回復費用について解説します。

損害賠償の請求について

元入居者に対して損害賠償請求は可能ですが、容易ではありません。

話し合いによって損害賠償請求を行う示談交渉では、支払いに応じてもらえないこともあるでしょう。

示談で交渉が成立しなかった場合、裁判にもつれ込むケースがあります。明け渡し訴訟と同じように、弁護士に対する報酬が発生するうえに、裁判が長期化するおそれがあります。

原状回復費用

元入居者から賠償金を支払ってもらうのは困難です。しかし、元入居者の負担が一切ないわけではありません。

賃貸物件を契約すると、入居者には原状回復義務が生じます。

原状回復費用については、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(以下ガイドライン)」でまとめられています。

参照:国土交通省住宅局「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」

ガイドラインに記載されている原状回復義務の定義によると、経年劣化や通常損耗の費用は、貸主の負担です。入居者がわざと傷つけたり、不注意で汚したりした場合の費用は、元入居者が負担しなければなりません。

ゴミ屋敷問題による原状回復費用は後者に該当しそうですが、全額負担してもらうのは難しいでしょう。実際に請求できるのは、経年劣化や通常損耗分を差し引いた金額です。

経年劣化とは、時間の経過とともに建物や設備の品質が落ちることを指します。たとえば日差しによって床や壁が色あせた場合などがあてはまります。通常損耗とは、普通に生活していて発生する傷や汚れです。

ガイドラインには、原状回復費用は経過年数を踏まえる必要があり、年数が長いほど負担は抑えるべきと記載しています。

それぞれの設備には耐用年数があります。設備の耐用年数が残り少ない、もしくはすでに超えている場合は、価値がほとんどありません。

そのためゴミ屋敷問題で使い物にならなくなった設備を交換しても、その費用の多くを負担するのは貸主になってしまうのです。

【判例】原状回復費用に関する裁判

ガイドラインに記載されている、原状回復費用を巡る裁判の事例を紹介します。

事例①東京簡易裁判所の判決(平成7年8月)

「10年近く賃借していたことを考慮すると、時間の経過にともなって生じた自然の損耗といえる。」との判決で、問題になった部位の多くを貸主が負担しました。

【トラブルになった点】

- 絨毯への飲みこぼし

- 冷蔵庫排気跡

- 家具跡

- 畳の擦れ跡

- 網戸の穴

- 額縁のペンキ剥がれ

【入居者が負担した費用】

ふすまの張替費用のみ

事例②川口簡易裁判所判決(平成19年5月)

「18年以上賃借していた物件で、内装の修理・交換が一度も行われておらず、この間に発生したカビは手入れに問題があったとしても経過年数を考慮して原状回復費はない」との判決で、入居者の負担は発生しませんでした。

【トラブルになった点】

カビの発生責任の所在

【入居者が負担した費用】

なし

上記の例から、長年設備の入れ替えやリフォームを行っていない賃貸の場合、原状回復費用の貸主負担が多くなりやすいことが分かります。

ゴミ屋敷化したアパートの原状回復と修繕費用

ゴミ屋敷化したアパートを元の状態に戻すためには、多くの労力と費用が必要となります。原状回復の法的側面や具体的な費用、さらには費用負担の考え方について詳しく解説します。

原状回復の範囲と法的根拠

原状回復の範囲については、先述した国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が重要な指針となります。このガイドラインによれば、通常の使用による劣化や経年変化は大家負担とされる一方、入居者の故意・過失による損傷や特別な使用による損耗については、入居者負担となります。

ゴミ屋敷の場合、過度の汚損や破損が認められることが多いため、その修繕費用を入居者に請求できる可能性が高くなります。たとえば、ゴミの堆積による床の損傷、壁紙の著しい汚れや剥がれ、設備機器の破損などは、通常の使用の範囲を超えていると判断される可能性が高いです。

ただし、具体的な状況によって判断が分かれる場合もあります。例えば、入居者のメンタルヘルス上の問題が原因でゴミ屋敷化した場合、その責任をどこまで入居者に負わせるべきかという問題が生じることもあります。このような複雑なケースでは、法律の専門家への相談が強く推奨されます。

原状回復にかかる費用の目安

ゴミ屋敷の原状回復費用は、状況によって大きく異なりますが、一般的な目安を示すと以下のようになります。

※ゴミの量や部屋の構造によって料金は変わります。おおよその相場として参考にしてください。

軽度の場合(ゴミの量が比較的少なく、建物への損傷が軽微な場合)

1㎡あたり0.5~2万円程度が相場となっており、20㎡の広さであれば5万円~20万円程度の費用がかかると考えられます。この程度であれば、主にゴミの撤去と基本的な清掃で対応可能です。

中程度の場合(ゴミの量が多く、一部の設備に損傷がある場合)

1㎡あたり1万円~からが相場となっており、30万円から100万円程度必要となることがあります。この場合、ゴミの撤去に加えて、壁紙の張り替えや床の一部補修、設備の修理などが必要になります。

重度の場合(ゴミが部屋中に堆積し、建物に深刻な損傷がある場合)

100万円以上かかることも珍しくありません。このような状況では、大規模な清掃と消毒作業に加えて、床や壁の全面的な張り替え、設備の交換、さらには構造的な修繕が必要になることもあります。

原状回復費用を抑える方法

原状回復費用を抑えるためには、予防と早期対応が鍵となります。以下に、効果的な方法をいくつか紹介します。

ゴミ屋敷の清掃や原状回復には特殊な技術や知識が必要な場合があります。適切な処理方法を熟知した専門業者に依頼することで、効率的に作業を行い、二次被害を防ぐことができます。カビや害虫の駆除、悪臭の除去など、専門的な対応が必要な作業は、素人が行うよりも専門業者に任せた方が、長期的には費用対効果が高いことがあります。

リサイクル可能な物の選別も重要です。ゴミの中には、まだ使用可能な家具や家電製品、リサイクル可能な資源が含まれていることがあります。これらを適切に分別し、リサイクルや再利用につなげることで、処分費用の削減につながります。また、環境への配慮にもなり、社会的責任を果たすことにもなります。

可能な範囲で入居者自身にも片付けに参加してもらうことも有効です。これは費用削減だけでなく、入居者の意識改革にもつながる重要なプロセスです。ただし、入居者の精神状態や身体能力を考慮し、無理のない範囲で協力を求めることが大切です。

賃貸アパートでのゴミ屋敷を未然に防ぐためには

賃貸がゴミ屋敷化してしまうと、スムーズに解決するのは難しいです。ここでは、ゴミ屋敷トラブルを回避するためのコツを解説します。

丁寧な入居審査を行う

賃貸の空室は、家賃収入の減少に直結します。そのため「早く空室を埋めたい」という気持ちで甘い審査をしてしまう方もいるでしょう。

しかし日本の賃貸契約は貸主よりも借主を守る内容のため、一度入居させてしまうと強制退去は困難です。思わぬ損害を防ぐためにも厳しめに入居審査を行い、不審な人の入居は断りましょう。

「ゴミ屋敷になりそうな人」を見極めるのは簡単ではありませんが、たとえば以下のような人は要注意です。

-

- 身だしなみに清潔感がない

- 収入が安定していない

- 言葉遣いや態度が悪い

- 連絡がつながりにくい

- 時間や期限を守らない

特に態度が悪く連絡のつながりにくい人は、万が一ゴミ屋敷トラブルに発展した際、交渉がうまくできず問題が深刻化するおそれもあります。

ただ、ゴミ屋敷問題を引き起こす人の中には、外出時の容姿に気を配っている人や職業・収入に問題ない人もいるようです。

次で解説する賃貸契約書や定期的な訪問でトラブルを予防しましょう。

賃貸借契約書に特約をつくる

物件の契約時に、貸主と借主は賃貸契約を結びます。その際に作成されるのが「賃貸契約書」と「重要事項説明書」です。

これらの書類には、物件の名称や所在地に加え、賃料・共益費・契約期間・更新などの取り決めが記載されています。

賃貸契約書や重要事項説明書に、ゴミの取扱いに関する特約を明記しておけば、後々非常に役立ちます。

「ゴミ屋敷になった場合は、賃貸契約を解除する」「ゴミ屋敷化に伴う修繕費用は、借主が負担する」といった内容を記載するのが有効です。

契約時にきちんと説明し、借主に退去や費用負担のリスクを感じてもらいましょう。ゴミ屋敷の特約を不都合に感じる人は、この時点で入居を辞退する可能性もあります。

定期的な物件確認の実施方法

ゴミ屋敷化を防ぐためには、定期的な物件確認が不可欠です。しかし、ただ漫然と確認するのではなく、効果的かつ入居者のプライバシーに配慮した方法で行うことが重要です。

まず、年2回程度の定期検査を行うことをおすすめします。ただし、頻度が高すぎると入居者のプライバシー侵害と受け取られる可能性があるため、適切なバランスを取ることが大切です。

実際の確認の際には、事前に入居者に通知し、了承を得ることが重要です。突然の訪問は、入居者との信頼関係を損なう恐れがあります。また、可能な限り入居者の都合に合わせて日時を調整することで、スムーズな確認が可能になります。

確認の際は、プライバシーに最大限配慮しつつ、共用部分や設備を中心にチェックします。たとえば、玄関周りの状態、換気口やベランダの様子、水回りの設備などを重点的に確認することで、生活状況の大まかな把握が可能です。

また、写真や動画での記録を残すことも有効です。ただし、入居者の私物を撮影する際には必ず許可を得るなど、プライバシーへの配慮を忘れてはいけません。これらの記録は、経時的な変化を把握するためだけでなく、将来的なトラブル防止の証拠としても役立ちます。

問題点が見つかった場合は、具体的な改善案を提示することが重要です。単に指摘するだけでなく、「こうすればもっと快適に暮らせますよ」といった前向きなアプローチを心がけましょう。

入居者とのコミュニケーション

ゴミ屋敷は、時間の経過とともに状態が深刻化します。ゴミが溢れていることに早く気づくには、入居者とのコミュニケーションが大事です。

契約時だけではなく、消防設備や水道設備の点検も兼ねて各部屋を訪ねましょう。定期的に大家もしくは業者が訪ねてくる環境なら、部屋を見られることを気にして、ゴミを片付けるかもしれません。

その時に部屋の様子をチェックし、ゴミを溜め込んでいるようなら注意することもできます。

ゴミ屋敷にさせないための努力も意識しておきましょう。

ゴミ出しサポートなどの入居者支援

ゴミ屋敷化を防ぐ上で、入居者へのサポートは非常に重要です。特に高齢者や外国人入居者向けに、以下のようなサポートを検討することで、ゴミ屋敷化のリスクを大幅に低減できます。

まず、多言語対応のゴミ分別ガイドの提供が効果的です。日本のゴミ分別ルールは外国人にとって複雑で理解しづらいことが多いため、英語、中国語、ベトナム語など、主要言語でのガイドを用意することで、適切なゴミ処理を促進できます。イラストや写真を多用し、視覚的に分かりやすいガイドを作成することが望ましいでしょう。

地域のゴミ収集日カレンダーの配布も有効です。曜日ごとに収集されるゴミの種類が異なる日本のシステムは、外国人にとって理解が難しいことがあります。カレンダー形式で分かりやすく示すことで、適切なタイミングでのゴミ出しを促すことができます。

不用品回収業者の情報提供も役立ちます。大型家具や家電製品など、通常のゴミ収集では処分が難しいものについて、信頼できる回収業者の情報を提供することで、不要物の適切な処分を促すことができます。定期的に不用品回収イベントを開催するのも一案です。

賃貸経営トラブルの解決のヒントに!「ビズアナオーナー」

「ビズアナオーナー」は、賃貸物件オーナー様に向けた無料の収支管理サービスです。

管理会社などから送られてくる収支報告書をアップロードするだけで、賃貸経営における収支状況などを視覚的に表示することができます。

また、ビズアナオーナー会員様には、賃貸経営に関するトラブルや税金に関するセミナー動画を無料で公開しており、賃貸経営にまつわるノウハウや事例を簡単に学ぶことも可能です。

賃貸経営のトラブル解決には、「ビズアナオーナー」をご活用ください。

【賃貸経営に役立つ無料セミナーを定期開催!】

- 賃貸経営のお悩みを専門家に相談できるセミナーや勉強会にご招待

- いつでも無料で過去のセミナー動画を視聴できるのはビズアナ会員だけ!

- さらに不動産マーケット情報などビズアナ会員だけが利用できる賃貸経営に役立つメニューをラインナップ

ビズアナオーナーは、賃貸経営のお困りごとやお悩みの解決策を知りたい不動産オーナー様におすすめです!